Ingénieure de formation, Audrey Minghelli est Professeur à l’Université de Toulon. Spécialiste de l’observation satellitaire des milieux marins, elle suit à la trace les sargasses dans l’Atlantique, scrute la santé des coraux à la Réunion et défend bec et ongles les prairies de posidonie en Méditerranée. Rencontre avec une scientifique engagée, animée par la curiosité, le sens de l’environnement et le goût du partage.

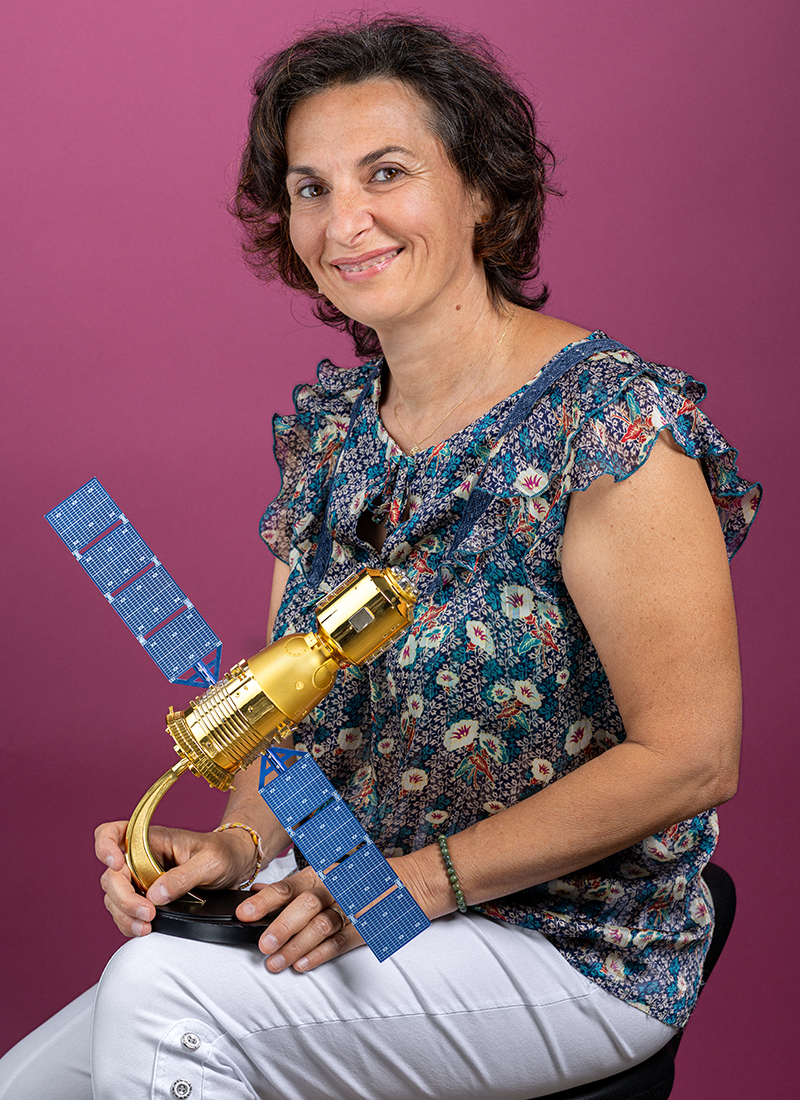

C’est un petit satellite en métal, un modèle réduit qu’on m’a offert il y a une vingtaine d’années, alors que je donnais un cours à une délégation chinoise. Je l’ai toujours gardé, il trône dans mon bureau. Quand on entre, il attire l’œil et ça me permet d’introduire facilement mon sujet de recherche. Il m’accompagne quand je participe à des événements comme la Fête de la science, il permet d’interpeller les passants. C’est un bel objet, lourd, en métal, un peu brillant. Il représente bien ma recherche : l’observation de la Terre, et surtout de la mer, depuis l’espace.

Je travaille à partir d’images satellites fournies notamment par l’Agence Spatiale Européenne. J’utilise ces images pour suivre l’évolution d’éléments naturels comme les prairies de posidonie en Méditerranée, les bancs de sargasses dans l’Atlantique, ou encore la santé des coraux en zones tropicales.

Avec le réchauffement climatique, les coraux blanchissent. C’est un phénomène qu’on peut détecter par satellite, en analysant la couleur du fond marin. Pour la posidonie, qui est une plante aquatique, on observe si les herbiers se portent bien, s’ils grandissent ou au contraire régressent, souvent à cause des ancres des bateaux.

« Observer la mer depuis l’espace, c’est ma façon de la protéger »

Oui, c’est un projet important que je mène avec Météo-France et une dizaine de partenaires. Il est financé par l’Agence nationale de la recherche. L’objectif est de prévoir les échouements de sargasses sur les plages des Caraïbes, dire quelle quantité, où et quand elles vont s’échouer. Ces algues dérivent depuis l’Atlantique, et quand elles s’échouent, elles se décomposent et produisent un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré, dangereux pour la santé et l’environnement. Il faut vite les récolter avant qu’elles ne commencent à se décomposer.

En mer, les sargasses sont utiles, elles servent d’habitat pour les poissons. Mais une fois à terre, elles deviennent problématiques. Ce phénomène s’est aggravé depuis une dizaine d’années, sans doute à cause des changements climatiques et de modifications dans les courants marins. Christophe Collomb en avait découvert à son arrivée sur le continent américain mais elles se trouvaient plutôt face à la Floride à cette époque. Depuis 10 ans, on les trouve le long d’une ligne imaginaire entre Golfe de Guinée et les Caraïbes.

La posidonie est essentielle pour la Méditerranée. Elle produit de l’oxygène, séquestre du CO₂, comme une forêt sous-marine mais elle ne risque pas de brûler, contrairement aux forêts terrestres. Elle protège aussi les plages contre l’érosion car les herbiers atténuent les vagues et retiennent le sable sur les plages.

Pendant longtemps, on les retirait parce qu’on les trouvait inesthétiques, notamment pour le tourisme. Mais aujourd’hui, on sait qu’il faut les laisser en place, surtout l’hiver. Mes recherches participent à cette prise de conscience. On travaille par exemple avec une entreprise, Andromède Océanologie, fondée par Laurent Ballesta, qui a créé une application, DONIA, pour aider les plaisanciers à trouver des lieux où jeter l’ancre sans abîmer les herbiers. L’entreprise souhaite maintenant étendre sa cartographie au pourtour méditerranéen et pour ça, elle aimerait utiliser l’imagerie satellitaire.

Grâce aux satellites et aux images hyperspectrales, on peut cartographier précisément les fonds marins, jusqu’à 30 mètres de profondeur. On voit les herbiers, leur densité, leur évolution dans le temps, et même les zones abîmées par les ancres. Ces données sont précieuses pour les collectivités, les ONG, les gestionnaires d’aires marines protégées. Elles les aident à prendre de meilleures décisions, basées sur des observations scientifiques.

Je travaille maintenant sur les algues mais je n’ai pas fait d’étude en biologie. J’ai toujours aimé les sciences, surtout la physique. J’ai obtenu un bac C, puis un DEUG Math-Physique-Mécanique à l’université de Nice, avant d’intégrer une école d’ingénieur à Toulon… celle où j’enseigne aujourd’hui. SeaTech ! J’ai ensuite réalisé un stage chez Thalès Alenia Space, qui fabrique des satellites. Ils m’ont proposé une thèse sur la simulation d’un satellite dédié à l’observation de la mer. C’est là que tout a commencé. Depuis, je n’ai plus quitté ce domaine.

Les deux ! Je voulais travailler dans l’environnement. Je n’avais pas envie de travailler sur une plateforme offshore ou dans l’industrie. Observer la Terre depuis l’espace, et surtout la mer, c’était une manière de la surveiller, de la protéger.

Et puis j’ai grandi à Nice, au bord de la mer où mon père avait un bateau. À 18 ans, j’ai passé mon niveau 1 de plongée et cela m’a servi plus tard pour aller sur le terrain, vérifier les cartes produites. On appelle ça la « vérité terrain » : il faut aller voir sur place ce que l’image satellite semble nous dire.

Je me suis de plus en plus investie pour la défense de l’environnement : depuis trois ans, je suis chargée de mission Responsabilité Sociétale et Environnementale à SeaTech. L’objectif est de développer une conscience écologique de nos étudiants pour que, dans leurs décisions aussi bien professionnelles que personnelles, ils prennent en compte les limites de nos ressources, l’impact de l’homme sur le changement climatique et sur la biodiversité.

J’étais une élève intéressée, mais pas particulièrement brillante. Je m’accrochais et j’avançais étape par étape. Les portes se sont ouvertes petit à petit. Ce métier-là, je ne savais même pas qu’il existait. Mais je suis restée dans les domaines qui me plaisaient, où je me sentais à l’aise. Et j’ai fini par trouver exactement ce qui me correspondait.

« Il faut persévérer, se donner les moyens, développer le goût de l’effort »

Pas vraiment. C’est vrai qu’il y avait beaucoup plus de garçons que de filles, notamment en école d’ingénieur — on était 13 filles pour 80 étudiants ! Mais je ne me suis jamais sentie à l’écart. Je n’ai jamais eu besoin de « jouer des coudes ». J’ai toujours fait mon travail par intérêt et pas par ambition. Et au final, je me dis que j’ai bien fait de suivre mes curiosités.

De suivre ses rêves. J’ai deux enfants, l’un plutôt scientifique, l’autre plutôt artiste. Ils ont chacun trouvé la voie qui leur correspondait. Si vous aimez les sciences, faites des sciences. Si vous aimez autre chose, faites autre chose mais il faut y aller. Il faut persévérer, se donner les moyens, développer le goût à l’effort. Même si l’objectif semble loin ou inaccessible, il y a toujours des d’opportunités sur le chemin. Il faut avancer car les portes s’ouvrent en marchant.

Oui, un film qui m’a beaucoup marquée : La Belle Verte de Coline Serreau. Ce n’est pas un film de science-fiction à proprement parler, mais c’est l’histoire d’une extraterrestre qui arrive sur Terre et découvre, avec stupéfaction toutes nos absurdités humaines : la pollution, les gens agressifs dans leur voiture, la viande exposée en vitrine, la médicalisation outrancière… C’est un film très fort sur notre société, sur notre rapport à la nature. Je l’ai montré à mes enfants. Ce film continue de me parler aujourd’hui, par rapport à mon engagement pour l’écologie.