Benjamin ALVAREZ, laboratoire CPT

Benjamin Alvarez est Maître de conférences en mathématiques à l’Université de Toulon, membre du Centre de Physique Théorique (CPT). Derrière son air calme et son regard attentif se cache une curiosité insatiable pour les grandes énigmes de la physique, celles qui ne se dévoilent qu’à travers des équations. Rencontre avec un chercheur fasciné par l’infiniment petit, qui nous parle de son parcours, de ses recherches, de ses doutes et surtout de son plaisir à comprendre.

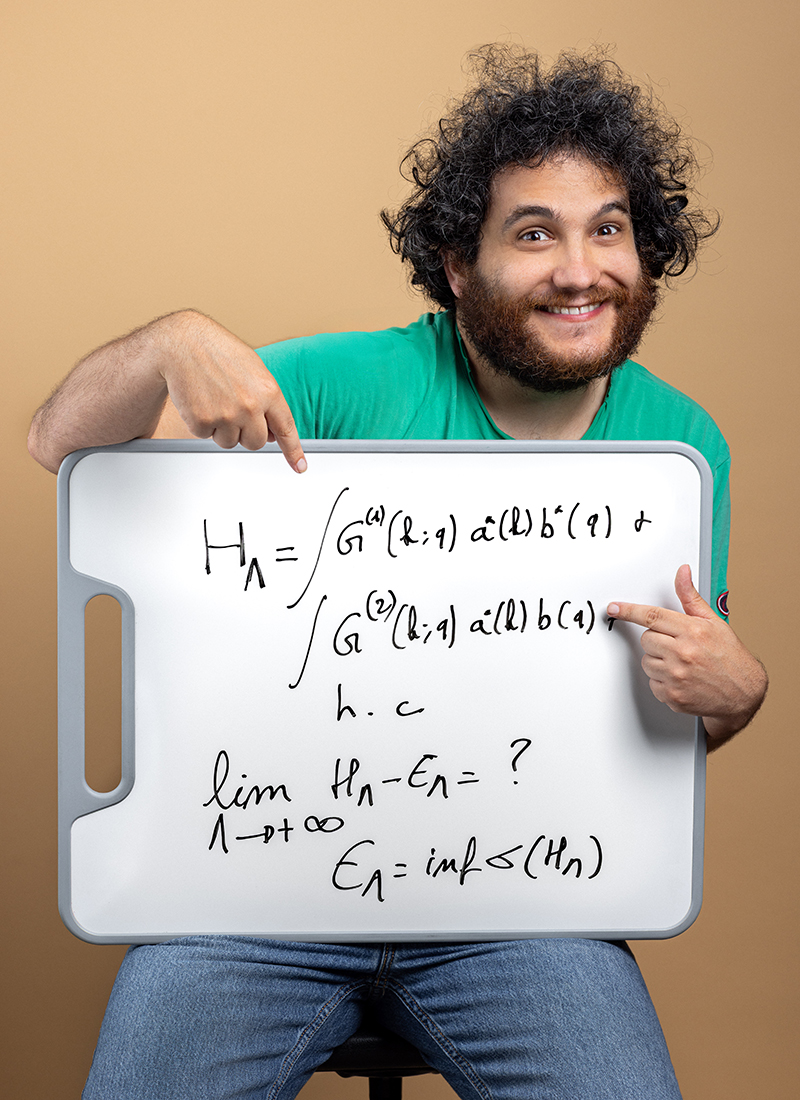

Pourquoi avoir choisi cet objet pour l’exposition ?

Alors… ce n’est pas tant un objet en fait qu’une formule mathématique qu’il fallait bien que j’écrive quelque part, donc sur un tableau blanc. Cette formule mathématique correspond à un modèle que j’ai imaginé vers la fin de ma thèse, retravaillé et affiné avec un collègue par la suite. J’ai passé plusieurs années dessus, et je continue à y réfléchir.

C’est ce qu’on appelle un modèle « jouet », une simplification du réel. Un modèle physique, avec toute sa complexité, peut être extrêmement difficile à étudier donc on va regarder un seul problème technique et une fois qu’on aura bien compris comment cela marche, on s’attaquera aux autres problèmes pour comprendre progressivement comment la nature fonctionne.

Ce modèle s’appuie-t-il sur de la physique quantique ?

Oui, plus précisément sur la théorie des champs quantiques, qui est une des théories fondamentales pour comprendre comment le monde marche quand les objets d’étude sont plus petits qu’un atome et vont à la vitesse de la lumière. On s’est inspirés de vrais modèles physiques pour construire ce modèle « jouet », il a des propriétés sur certains aspects mathématiques qui sont tout à fait semblables à ceux que l’on pourrait retrouver dans de vrais modèles de la physique quantique.

« La recherche fondamentale, c’est apprendre comment le monde fonctionne »

Tu peux nous parler concrètement de tes recherches ?

J’ai plusieurs projets en cours, mais l’un de mes axes principaux, c’est la renormalisation ultraviolette. En gros, quand on essaie de faire des prédictions à partir d’un modèle physique, on tombe souvent sur des termes mathématiques qui valent… l’infini. Et on ne peut pas mesurer ça. Mais il y a des procédures, justifiées théoriquement, qui permettent d’enlever ces calculs un peu bizarres, pour tomber sur les vraies valeurs. L’une de ces procédures s’appelle la renormalisation ultraviolette.

Le problème, c’est que cette procédure n’est pas encore très bien comprise d’un point de vue mathématique. Donc mon travail, c’est d’essayer de construire un cadre rigoureux pour justifier cette procédure de renormalisation, pour que les calculs soient solides et fiables.

Justement, à quoi ça sert, tout ça ?

C’est une question qu’on me pose souvent ! Alors… oui, ça peut avoir des applications concrètes, mais pas tout de suite.

Je donne souvent l’exemple de la relativité générale. Au départ, ça paraissait très abstrait, et aujourd’hui, sans elle, les GPS ne fonctionneraient pas. Dans mon domaine, la mécanique quantique a déjà des applications : les transistors, les lasers, les IRM, et même certaines techniques médicales comme la tomographie par émission de positrons reposent sur la théorie quantique des champs. Cela permet de savoir à quel point les organes fonctionnent bien.

Est-ce toi qui développes ces applications ?

Non, moi je suis plutôt du côté de la recherche fondamentale. Je m’intéresse aux bases théoriques, aux modèles. Pour arriver aux usages, il faut d’abord comprendre, modéliser, tester… et ça peut prendre des dizaines d’années. Ensuite, d’autres chercheurs peuvent reprendre ces résultats et les utiliser pour développer des dispositifs concrets. La plupart des théories physiques, chimiques et même parfois, économiques, reposent souvent sur une forte utilisation des outils mathématiques. Les frontières entre disciplines sont poreuses.

La recherche fondamentale, c’est apprendre comment le monde fonctionne.

Qu’est-ce qui a déclenché cette passion pour la physique quantique ? Albert Einstein ?

La coupe de cheveux, ce n’est pas volontaire (rire). Je dirais que j’ai été corrompu très jeune par une formidable émission de télé : C’est pas sorcier. Je regardais ça tous les soirs en rentrant de l’école. Tout m’intéressait : l’archéologie, l’anthropologie, l’astronomie… Je voulais devenir astrophysicien.

Et puis, vers le master, j’ai un peu bifurqué. Des enseignants puis des figures marquantes m’ont fait découvrir la mécanique quantique, la théorie des champs, les particules… Et là, j’ai eu une expérience assez drôle : j’étais dans un cours de théorie des particules, je n’ai rien compris. Du coup, j’ai pris un autre cours censé être un prérequis, sur la théorie quantique des champs… et je n’ai toujours rien compris. Alors je me suis dit : « Bon, je vais faire mon mémoire de master là-dessus pour mieux comprendre ». Je n’ai encore rien compris. Alors j’ai décidé de faire une thèse. Je suis passé de l’infiniment grand à l’infiniment petit parce que cela m’intriguait plus.

Et tu as fini par comprendre la théorie des particules ?

(Rires) Non, pas complètement. Et c’est pour ça que je cherche ! Si on comprenait tout, il n’y aurait plus de recherche. Ce n’est pas juste moi qui ne comprends pas, c’est nous, collectivement, qui n’avons pas encore les réponses. C’est ça, la beauté de la recherche.

Qu’est-ce qui te fascine dans la mécanique quantique ?

C’est un monde qui ne ressemble en rien à notre expérience quotidienne. Par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut suivre une trajectoire : une voiture part de Paris, elle va à Toulon, on sait où elle est et où elle va, on peut tracer sa route. Avec les particules quantiques, ça ne marche pas. On ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse d’une particule avec précision. Donc on ne peut même pas dire « elle est passée par là ». Et il y a plein d’autres phénomènes de ce genre. Ce sont des lois étranges, contre-intuitives, mais elles marchent. Elles décrivent parfaitement les phénomènes qu’on observe à très petite échelle. Et c’est ça qui me fascine.

Peux-tu nous raconter ton parcours ?

C’est un peu le bazar, mais je vais essayer. J’ai fait un bac S, puis une classe préparatoire. La première année à Limoges, puis la deuxième à Grenoble. Ensuite, j’ai intégré l’École Centrale de Lille.

Pendant mes études, j’ai fait un double diplôme : c’est une opportunité d’avoir deux masters au lieu d’un. J’ai donc fait un master à Lille et un autre à Lund, en Suède. Puis une thèse de doctorat en mathématiques à Metz. Ensuite, un postdoc au Danemark, à l’Université d’Aarhus où j’ai développé le modèle qu’on voit sur le tableau. Au terme de ce postdoc, j’ai été recruté en 2021 à l’Université de Toulon.

« Amusez-vous ! Le plaisir, c’est le moteur principal »

Et au collège, au lycée, tu étais quel genre d’élève ?

Très studieux. Je faisais ce qu’on me demandait, j’étais sérieux, appliqué… d’aucuns diraient même un peu ennuyeux (rires). Mais en dehors des cours, j’étais plus du genre bavard, un peu déconneur. Ces deux facettes se sont un peu rejointes plus tard, à l’école d’ingénieurs pour ensuite fusionner pendant la thèse. Aujourd’hui encore, je suis quelqu’un de très timide, même si ça ne se voit pas forcément.

Quel conseil donnerais-tu à un élève qui voudrait se lancer dans la recherche scientifique ?

Le premier, c’est : amusez-vous ! Le plaisir, c’est le moteur principal. Le paramètre « suis-je bon ou pas bon ? » est à prendre en compte mais il n’est pas si pertinent que ça. En prépa, j’avais 4 ou 6 de moyenne en maths. On finit par être bon quand on fait ce que l’on aime.

Deuxième conseil : restez curieux. Intéressez-vous à d’autres disciplines. Allez voir ce qui se fait en histoire, en sociologie, en biologie… La démarche scientifique varie selon les domaines. C’est enrichissant et ça permet de garder du recul.

Troisième conseil, plus spécifique aux doctorants : n’écoutez pas trop la pression de la productivité. Moi aussi, j’ai connu les semaines de 80 heures. Mais ce n’est pas une obligation. Si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Protégez votre équilibre et entourez-vous de gens qui vivent la même chose. On a besoin de soutien.

S’il y avait une œuvre que tu recommanderais pour comprendre ce que tu vis au quotidien, ce serait laquelle ?

Bonne question. Il y a peu d’œuvres qui représentent bien la réalité de la recherche. Mais j’ai beaucoup aimé le film sur Marie Curie, qui rappelle que la science ne se fait jamais en dehors de son contexte historique. C’est important de se souvenir que les chercheurs sont des humains, avec des contraintes, des combats.